Ortsgeschichte

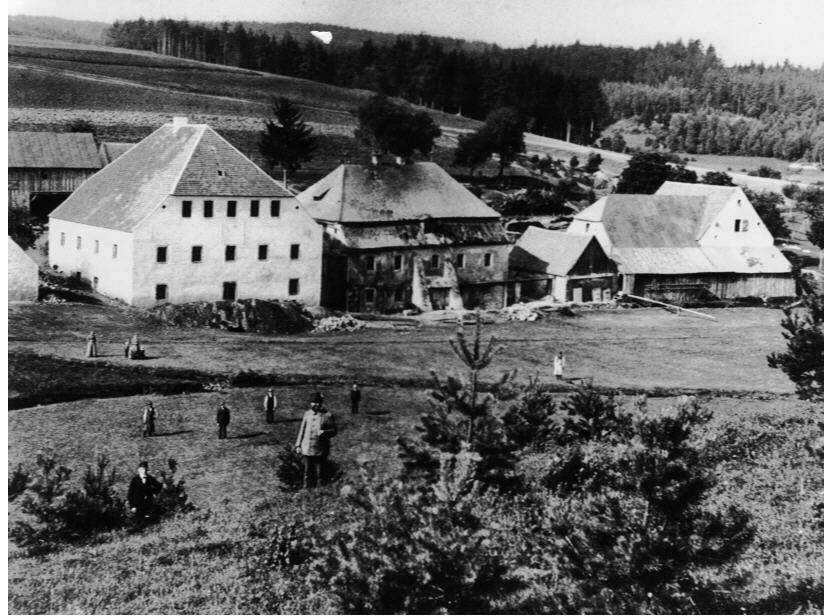

Burgschleif (Hanau)

Aufnahme ca. 1910

Burgschleif war früher ein gut gehendes Schleif- und Polierwerk, das mit 96 Polierblöcken arbeitete und 16 Leute beschäftigte. Jährlich wurden 20 000 Zollgläser aus Böhmen verarbeitet. Das Schleifwerk wurde 1817 gegründet.

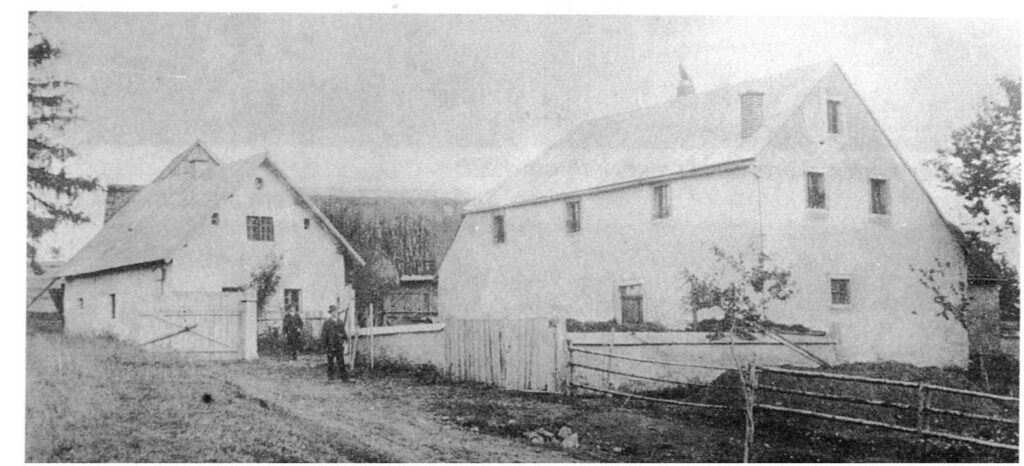

Fluröd

Aufnahme ca. 1900

Der Ursprung der Einöde ist nicht belegt. Am 21.09.1844 wurde der Hof für 4 300 Gulden (alles 1834 neu errichtet) an Johann Adam Hanauer verkauft. Aus Fluröd stammte Dr. theol. und phil. Georg Hanauer, geboren am 22.03.1817, gestorben am 11.01.1868 in Regensburg. Nach seinem 6-jährigen Studium in Rom brachte er von dort das Reliquiar des hl. Aurelius für die Pfarrkirche in Moosbach mit.

Gebhardsreutherschleife (Mayrschleife)

Aufnahme ca. 1980

Die Gebhardsreuther Pflegemühle wurde 1742 von österreichischen Husaren und französischen Truppen total ruiniert. 1749 errichtete Leonhard Anton v. Voit zu Gebhardsreuth ein Glas-, Schleif- und Polierwerk. 1818 arbeiteten in der Gebhardsreutherschleife 30 Beschäftigte. Der Wert der Erzeugung erreichte 10 000 fl. 1870 wurden an 144 Blöcken und 24 Wasserständern rund 100 000 Zollgläser aus der Karlsbacherhütte in Böhmen verarbeitet. Mit fortschreitender Industrialisierung verloren die Glasschleifen um die Jahrhundertwende immer mehr an Bedeutung und mussten aufgegeben werden.

Hechtlmühle

Aufnahme ca. 1920

Die Einöde Hechtlmühle (frühere Schreibweise Höchtlmühle oder Hechtl-Mühle) bestand bereits im 16. Jahrhundert, war im Besitz der Landgrafen von Leuchtenberg und später kurfürstliches Lehen. Der Ortsname ist abgeleitet von Georg Höchtl, der 1709 Besitzer der Mühle war. Der Wert des Anwesens war zu dieser Zeit mit 460 Gulden veranschlagt. Eigentümer des Anwesens: 1765 Adam Zollitsch, 1799 Karl Schnupfhagn, 1830 Vitus Schmucker, 1843 und später die Familien Lang. Hechtlmühle gehörte ab 1808 zum Steuerdistrikt Gröbenstädt, ab 1821 zur Gemeinde Gebhardsreuth, ab 1830 zur Gemeinde Gröbenstädt und ab 1971 zum Markt Moosbach.

Hammermühle

Der Fluss „Pfreimd“ an der Hammermühle wird heute zur Stromerzeugung genutzt

Der Hammer wurde 1531 von Georg Walbrunn, damals Hammermeister zu Pfrentsch, erbaut. Nach der Zerstörung im 30-jährigen Krieg durch die Mansfeldischen Truppen wurde Hammermühle anschließend als „öder Hammer“ bezeichnet. Beim Hammer war damals eine Mühle mit einem Gang. Der gesamte Besitz war verschuldet und ging in den Besitz des Gläubigers, der Pfarrkirchenstiftung Moosbach, über. Hammermühle wurde früher auch „Hammer Premhof“ bezeichnet. Peter Riedl brachte den öden Hammer im Jahre 1765 wieder in Betrieb. 1905 war das Anwesen im Besitz der Bayer. Spiegelglasfabriken, Fürth. Es hatte zwei Wasserräder mit je 6,70 x 1,65 m und 1 Wasserrad mit 6,80 x 1,04 m. 1941 wurde das Schleifgebäude abgebrochen. Die Wasserräder wurden ausgebaut und eine Kaplanturbine zur Stromerzeugung eingebaut. Seit 1965 ist Hammermühle im Besitz von Olga Mang. Im Jahre 2006 wurde die Zufahrt zu dem Anwesen durch die Dorferneuerung ausgebaut.

Ödpielmannstal (Hungerleite)

Aufnahme ca. 1950

Die Einöde wurde im 17. Jahrhundert auch „Untertreswitzerschleife“ genannt. Hier befand sich im 19. Jahrhundert eine Zündwarenfabrik. Die Aufnahme stammt aus den 50er Jahren und zeigt das Anwesen mit den Eigentümern Petrasch.

Neubau

Aufnahme ca. 1965

Neubau, ein früher zur Kemnitzerschleife gehöriges Polierwerk (erbaut ca. 1860).

Ödhof

Aufnahme ca. 1930

Im Jahre 1255 wird Ödhof als „villa hovelin“ erstmals urkundlich erwähnt, als Pernold von Treswitz der Kirche zu Böhmischbruck Äcker und Wiesen aus diesem Dorf schenkt. 1336 gehört das ganze Dorf zur Propstei Böhmischbruck. Über die Größe des ursprünglichen Dorfes gibt es keine genauen Angaben, jedoch kann man aus der späteren Aufteilung der Ödung den Schluß ziehen, daß es acht Höfe waren. Zusammen mit den anderen Orten der Umgebung ist „Hovelin“ (Höflein) verödet.1593 wird noch die „Öd von Höfflern“ genannt und 1605 ist erstmals wieder ein Hof erwähnt, der im Besitz von Konrad Reßner ist. Die Öde zu Höflern war Leuchtenbergisches Lehen. Ab 1821 gehörte Ödhof zur Gemeinde Isgier und kam mit dieser 1830 zur Gemeinde Burkhardsrieth. Am 01.07.1972 wurde Ödhof in den Markt Moosbach eingegliedert.

Pielhof – Pielmühle

Aufnahme ca. 1915

Im Salbuch des Klosters St. Emmeram in Regensburg vom Jahre 1336 wurde „Pühel“ als ein Hof bezeichnet, der von der Propstei Böhmischbruck verwaltet wurde. Es handelte sich dabei um den heutigen Pielhof. Wie viele andere Güter dieser Gegend dürfte er im Mittelalter verödet sein. Erst im 16. Jahrhundert wurde „Pühlern“ wieder aufgebaut. 1562 wurden dort ein Hof und eine Mühle vermerkt. 1566 hatte Hans Bernecker die Pielmühle in Besitz. Seit dem 16. Jahrhundert galten Pielhof und Pielmühle als geteilter Besitz. Mit Erhard Wittmann, 1644 genannt, begann die Besitzfolge der Familie Wittmann in Pielmühle. Der Raum Pielmühle-Pielhof wurde im Österreichischen Erbfolgekrieg durch die Nadasdysche Armee bestialisch heimgesucht.

Rohrhof

Rohrhof im Jahre 1905 mit der Familie Ebnet.

Die Einöde Rohrhof gehörte früher zur Hofmark Heumaden, die dem Kloster Kastl unterstand. Der Rohrhof wurde auch „Rohrfleck“ genannt und 1835 von Johann Götzfried neu errichtet.

Sägmühle

Aufnahme ca. 1960

Sägmühle bei Gaisheim wurde 1402 als „Segmühl“ erstmals urkundlich genannt. Als Besitzer erschienen vor 1740 die Landsassen von Stain.

In Sägmühle wurde am 31.08.1806 Franz Hanauer geboren, der später als Bürger von Linz in Österreich zu hohem Ansehen kam.

Wirthsschleif

Aufnahme ca. 1915 (Familie Bösl)

Am 17.01.1815 erwarb die Glasschleife Mariophilus Janner, Vohenstrauß von Vitus Schmucker, Wirt zu Tröbes. Daher der Name „Wirthsschleif“(früher auch „Schmuckerschleif“ genannt). Die Glasschleife bestand also schon zu dieser Zeit. 1818 waren sechs Personen beschäftigt. Die Jahreserzeugung hatte damals einen Wert von 2 650 Gulden.

Das Anwesen gehörte Mitte des 19. Jahrhunderts Moritz und Aron Bomeisler, Floß. Diese veräußerten es an die Familie Rohrmüller, Teunz. Am 24.11.1903 heiratete der Privatier Johann Bösl, Oberlangau die Schleifwerkbesitzers-Tochter Franziska Rohrmüller. Johann Bösl war 1900 nach Amerika ausgewandert, heiratete dort und kam mit seiner Ehefrau nach Europa zurück, wo diese bald verstarb. Anton Rappl, Niederland heiratete 1926 Maria Bösl.

Die Wirthsschleif wurde bis 1830 als eigene Ortschaft geführt und gehörte zur früheren Gemeinde Tröbes.